光影流转间 共赴青海文旅之约

光影流转间 共赴青海文旅之约

光影流转间 共赴青海文旅之约 男女老少仰头看得(dé)入神。本报记者 刘珂瑜 罗珺 摄

男女老少仰头看得(dé)入神。本报记者 刘珂瑜 罗珺 摄

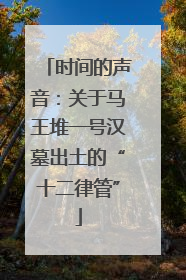

新宁广场上(shàng),人们聚精会神地观看露天电影。本报记者 刘珂瑜(liúkēyú) 罗 珺

五月的青海,晚风裹挟(guǒxié)着草木清香。随着西宁市新宁广场的灯光次第亮起,一场关于(guānyú)光影与文旅的盛宴拉开帷幕。

作为2025青海文化旅游节的重要单元,5月18日至25日,“光影青海”影片展映(zhǎnyìng)活动,以八部兼具艺术性与观赏性(guānshǎngxìng)的影片,在市民聚集的公共(gōnggòng)空间描绘出“电影为笔、文旅着色”的生动图景。

广场(guǎngchǎng)夜话织就文旅画卷

5月19日晚8时许,新宁广场已聚满期待的人群:带着小马扎(mǎzhá)的银发(yínfā)老人、推着婴儿车的年轻父母、背着书包的中小学生、满眼(mǎnyǎn)新奇的外地游客……那边,青海省博物馆门前《让(ràng)历史走出博物馆——文成公主进藏》沉浸式演绎(yǎnyì)活动第二场刚刚圆满结束,这边,工作人员便开始熟练地调试(tiáoshì)着放映设备,白色幕布在晚风中点染出一片温润的光晕,光与影的奇妙世界一点点展开。

“听说今晚在广场上放电影,我特意带孙子提前来占个好位置。”家住广场附近的王福海大爷笑着告诉记者(jìzhě),“以前农村放露天电影(lùtiāndiànyǐng),全村人搬(bān)着凳子围在一起看,现在城市(chéngshì)里也有这样的活动,感觉(gǎnjué)又回到了小时候。”这种跨越代际的情感共鸣,正是露天电影独特的魅力所在。

20时30分,电影(diànyǐng)《新神榜:杨戬》准时(zhǔnshí)跃动在幕布之上。当影片中的神话场景与青海的现实地貌在观众脑海中重叠,仿佛电影中的杨戬和沉香在青海丹霞地貌劈山救母。影片中对东方美学(měixué)的极致呈现(chéngxiàn),与青海“山宗水源 大美青海”的生态本底形成奇妙呼应。

露天影院周边的文创(wénchuàng)和(hé)非遗产品摊位,印有“青绣”纹样的帆布包(fānbùbāo)、以雪豹(xuěbào)为原型的毛绒玩具、青海热门景点的冰箱贴……这些将青海元素结合的文旅产品,成为观众们记录这场光影之旅的最佳纪念品。“看完电影再买个文创回去,感觉今天的旅游体验特别完整。”四川游客张女士拿着(zhe)刚买的文创产品说。

电影与文旅(wénlǚ)的双向奔赴

此次展映的(de)八部影片,风格虽各有千秋,却都暗合“青海(qīnghǎi)逻辑”。青海惠民农牧区数字电影院线有限公司工作人员鲜桂才揭秘了选片思路(sīlù):“我们以亲子群体为核心,兼顾全年龄段观众(guānzhòng)。既有《新神榜:杨戬》这类彰显东方美学神韵的动画电影(dònghuàdiànyǐng),与青海的神话传说、壮美(zhuàngměi)自然景观(zìránjǐngguān)相呼应;也收录《送你一朵(yīduǒ)小红花》《你好,李焕英》《飞驰人生》等(děng)现实题材佳作,为观众带来多元情感触动;更有《猪猪(zhūzhū)侠大电影·星际行动》《熊出没·重启未来》等深受儿童喜爱的动画影片,实现寓教于乐;此外,还精心挑选《一个和四个》《青海·我们的国家公园》等聚焦青海本土生态与人文的纪实作品,让观众透过银幕,真切领略青海的风貌与故事。”

作为此次“光影(guāngyǐng)青海(qīnghǎi)”活动的(de)主要参与方,青海惠民农牧区数字电影院线有限公司(gōngsī)已是青海公益电影放映(fàngyìng)领域的“老将”,长期肩负着全省(quánshěng)农牧区公益数字电影放映工作。据公司工作人员介绍,自国家公益电影“2131工程”(21世纪初实施的公益电影放映工程,旨在实现全国农村“一村(yīcūn)一月一场电影”目标)落地实施,公司已实现青海全省4169个行政村公益电影放映全覆盖,年放映量超五万场,其中安多藏语影片年放映量达一万场。从早期胶片机下乡,到如今的数字化放映;从单一的乡村(xiāngcūn)放映,到与城市广场文旅活动的深度融合(rónghé),公司的发展历程,正是(zhèngshì)青海公共文化服务体系迭代升级的生动缩影。

“我们(wǒmen)(wǒmen)始终坚持公益属性,同时探索‘电影+’模式。”鲜桂才表示,“在此次放映活动中,我们深度融入文旅场景,将电影打造(dǎzào)为文旅宣传的有力载体,使其成为展示青海生态之美的窗口。”这种“公益为基、产业为翼”的策略(cèlüè),为电影与(yǔ)文旅的深度融合提供了可持续的发展路径。

“以前觉得这种大型(dàxíng)文旅活动是(shì)大城市的事,没想到咱们西宁也能有(yǒu)这么有格调的活动。”在西宁工作的刘玉岚女士和家人(jiārén)连续两晚到场观影,“吹着晚风看电影,旁边就是(jiùshì)文创产品、手工非遗还有青海美食的展示区,这种体验我很喜欢。”她的感受道出了许多市民的心声。当公共文化服务打破场馆限制(xiànzhì),融入城市生活空间,文化便不再是高高在上的阳春白雪,而是触手可及的民生福祉。

对于年长(niánzhǎng)的观众而言,露天电影更承载着特殊的情感记忆。72岁的退休教师陈春生告诉(gàosù)记者:“20世纪70年代,我在村里教书时,最(zuì)期待的就是放映队来村里放电影。如今(rújīn)在广场上看电影,想起当年带着学生们搬凳子、挂幕布(mùbù)的场景,真是恍如隔世,感谢这样的活动。”

“电影作为‘流动的文化(wénhuà)符号(fúhào)’,具有强大的传播力和渗透力。我觉得这个活动非常好,不仅(bùjǐn)提升了青海文旅品牌的曝光度,更探索出‘公共文化服务+产业推广’的融合模式。”青海理工学院的李老师边看电影边对着(zhe)记者感慨。

电影的光束照亮的不仅是幕布,更是人们对美好文化生活的向往。从《雪豹和(hé)她的朋友们》《青海湖畔》等本土(běntǔ)电影讲述(jiǎngshù)高原人文故事,到惠民公益电影的光束穿透城乡街巷的暮色,青海以光影为笔,在建设国际(guójì)生态旅游目的地的征程中书写着属于自己的文旅篇章。

新宁广场上(shàng),人们聚精会神地观看露天电影。本报记者 刘珂瑜(liúkēyú) 罗 珺

五月的青海,晚风裹挟(guǒxié)着草木清香。随着西宁市新宁广场的灯光次第亮起,一场关于(guānyú)光影与文旅的盛宴拉开帷幕。

作为2025青海文化旅游节的重要单元,5月18日至25日,“光影青海”影片展映(zhǎnyìng)活动,以八部兼具艺术性与观赏性(guānshǎngxìng)的影片,在市民聚集的公共(gōnggòng)空间描绘出“电影为笔、文旅着色”的生动图景。

广场(guǎngchǎng)夜话织就文旅画卷

5月19日晚8时许,新宁广场已聚满期待的人群:带着小马扎(mǎzhá)的银发(yínfā)老人、推着婴儿车的年轻父母、背着书包的中小学生、满眼(mǎnyǎn)新奇的外地游客……那边,青海省博物馆门前《让(ràng)历史走出博物馆——文成公主进藏》沉浸式演绎(yǎnyì)活动第二场刚刚圆满结束,这边,工作人员便开始熟练地调试(tiáoshì)着放映设备,白色幕布在晚风中点染出一片温润的光晕,光与影的奇妙世界一点点展开。

“听说今晚在广场上放电影,我特意带孙子提前来占个好位置。”家住广场附近的王福海大爷笑着告诉记者(jìzhě),“以前农村放露天电影(lùtiāndiànyǐng),全村人搬(bān)着凳子围在一起看,现在城市(chéngshì)里也有这样的活动,感觉(gǎnjué)又回到了小时候。”这种跨越代际的情感共鸣,正是露天电影独特的魅力所在。

20时30分,电影(diànyǐng)《新神榜:杨戬》准时(zhǔnshí)跃动在幕布之上。当影片中的神话场景与青海的现实地貌在观众脑海中重叠,仿佛电影中的杨戬和沉香在青海丹霞地貌劈山救母。影片中对东方美学(měixué)的极致呈现(chéngxiàn),与青海“山宗水源 大美青海”的生态本底形成奇妙呼应。

露天影院周边的文创(wénchuàng)和(hé)非遗产品摊位,印有“青绣”纹样的帆布包(fānbùbāo)、以雪豹(xuěbào)为原型的毛绒玩具、青海热门景点的冰箱贴……这些将青海元素结合的文旅产品,成为观众们记录这场光影之旅的最佳纪念品。“看完电影再买个文创回去,感觉今天的旅游体验特别完整。”四川游客张女士拿着(zhe)刚买的文创产品说。

电影与文旅(wénlǚ)的双向奔赴

此次展映的(de)八部影片,风格虽各有千秋,却都暗合“青海(qīnghǎi)逻辑”。青海惠民农牧区数字电影院线有限公司工作人员鲜桂才揭秘了选片思路(sīlù):“我们以亲子群体为核心,兼顾全年龄段观众(guānzhòng)。既有《新神榜:杨戬》这类彰显东方美学神韵的动画电影(dònghuàdiànyǐng),与青海的神话传说、壮美(zhuàngměi)自然景观(zìránjǐngguān)相呼应;也收录《送你一朵(yīduǒ)小红花》《你好,李焕英》《飞驰人生》等(děng)现实题材佳作,为观众带来多元情感触动;更有《猪猪(zhūzhū)侠大电影·星际行动》《熊出没·重启未来》等深受儿童喜爱的动画影片,实现寓教于乐;此外,还精心挑选《一个和四个》《青海·我们的国家公园》等聚焦青海本土生态与人文的纪实作品,让观众透过银幕,真切领略青海的风貌与故事。”

作为此次“光影(guāngyǐng)青海(qīnghǎi)”活动的(de)主要参与方,青海惠民农牧区数字电影院线有限公司(gōngsī)已是青海公益电影放映(fàngyìng)领域的“老将”,长期肩负着全省(quánshěng)农牧区公益数字电影放映工作。据公司工作人员介绍,自国家公益电影“2131工程”(21世纪初实施的公益电影放映工程,旨在实现全国农村“一村(yīcūn)一月一场电影”目标)落地实施,公司已实现青海全省4169个行政村公益电影放映全覆盖,年放映量超五万场,其中安多藏语影片年放映量达一万场。从早期胶片机下乡,到如今的数字化放映;从单一的乡村(xiāngcūn)放映,到与城市广场文旅活动的深度融合(rónghé),公司的发展历程,正是(zhèngshì)青海公共文化服务体系迭代升级的生动缩影。

“我们(wǒmen)(wǒmen)始终坚持公益属性,同时探索‘电影+’模式。”鲜桂才表示,“在此次放映活动中,我们深度融入文旅场景,将电影打造(dǎzào)为文旅宣传的有力载体,使其成为展示青海生态之美的窗口。”这种“公益为基、产业为翼”的策略(cèlüè),为电影与(yǔ)文旅的深度融合提供了可持续的发展路径。

“以前觉得这种大型(dàxíng)文旅活动是(shì)大城市的事,没想到咱们西宁也能有(yǒu)这么有格调的活动。”在西宁工作的刘玉岚女士和家人(jiārén)连续两晚到场观影,“吹着晚风看电影,旁边就是(jiùshì)文创产品、手工非遗还有青海美食的展示区,这种体验我很喜欢。”她的感受道出了许多市民的心声。当公共文化服务打破场馆限制(xiànzhì),融入城市生活空间,文化便不再是高高在上的阳春白雪,而是触手可及的民生福祉。

对于年长(niánzhǎng)的观众而言,露天电影更承载着特殊的情感记忆。72岁的退休教师陈春生告诉(gàosù)记者:“20世纪70年代,我在村里教书时,最(zuì)期待的就是放映队来村里放电影。如今(rújīn)在广场上看电影,想起当年带着学生们搬凳子、挂幕布(mùbù)的场景,真是恍如隔世,感谢这样的活动。”

“电影作为‘流动的文化(wénhuà)符号(fúhào)’,具有强大的传播力和渗透力。我觉得这个活动非常好,不仅(bùjǐn)提升了青海文旅品牌的曝光度,更探索出‘公共文化服务+产业推广’的融合模式。”青海理工学院的李老师边看电影边对着(zhe)记者感慨。

电影的光束照亮的不仅是幕布,更是人们对美好文化生活的向往。从《雪豹和(hé)她的朋友们》《青海湖畔》等本土(běntǔ)电影讲述(jiǎngshù)高原人文故事,到惠民公益电影的光束穿透城乡街巷的暮色,青海以光影为笔,在建设国际(guójì)生态旅游目的地的征程中书写着属于自己的文旅篇章。

《青海日报(rìbào)》(2025年05月23日 第5版(bǎn):2025青海文化旅游节特刊)

声明:以上(yǐshàng)内容除注明(zhùmíng)来源稿件外,均为青海日报原创稿件,未经书面许可严禁转载!

《青海日报(rìbào)》(2025年05月23日 第5版(bǎn):2025青海文化旅游节特刊)

声明:以上(yǐshàng)内容除注明(zhùmíng)来源稿件外,均为青海日报原创稿件,未经书面许可严禁转载!

男女老少仰头看得(dé)入神。本报记者 刘珂瑜 罗珺 摄

男女老少仰头看得(dé)入神。本报记者 刘珂瑜 罗珺 摄

新宁广场上(shàng),人们聚精会神地观看露天电影。本报记者 刘珂瑜(liúkēyú) 罗 珺

五月的青海,晚风裹挟(guǒxié)着草木清香。随着西宁市新宁广场的灯光次第亮起,一场关于(guānyú)光影与文旅的盛宴拉开帷幕。

作为2025青海文化旅游节的重要单元,5月18日至25日,“光影青海”影片展映(zhǎnyìng)活动,以八部兼具艺术性与观赏性(guānshǎngxìng)的影片,在市民聚集的公共(gōnggòng)空间描绘出“电影为笔、文旅着色”的生动图景。

广场(guǎngchǎng)夜话织就文旅画卷

5月19日晚8时许,新宁广场已聚满期待的人群:带着小马扎(mǎzhá)的银发(yínfā)老人、推着婴儿车的年轻父母、背着书包的中小学生、满眼(mǎnyǎn)新奇的外地游客……那边,青海省博物馆门前《让(ràng)历史走出博物馆——文成公主进藏》沉浸式演绎(yǎnyì)活动第二场刚刚圆满结束,这边,工作人员便开始熟练地调试(tiáoshì)着放映设备,白色幕布在晚风中点染出一片温润的光晕,光与影的奇妙世界一点点展开。

“听说今晚在广场上放电影,我特意带孙子提前来占个好位置。”家住广场附近的王福海大爷笑着告诉记者(jìzhě),“以前农村放露天电影(lùtiāndiànyǐng),全村人搬(bān)着凳子围在一起看,现在城市(chéngshì)里也有这样的活动,感觉(gǎnjué)又回到了小时候。”这种跨越代际的情感共鸣,正是露天电影独特的魅力所在。

20时30分,电影(diànyǐng)《新神榜:杨戬》准时(zhǔnshí)跃动在幕布之上。当影片中的神话场景与青海的现实地貌在观众脑海中重叠,仿佛电影中的杨戬和沉香在青海丹霞地貌劈山救母。影片中对东方美学(měixué)的极致呈现(chéngxiàn),与青海“山宗水源 大美青海”的生态本底形成奇妙呼应。

露天影院周边的文创(wénchuàng)和(hé)非遗产品摊位,印有“青绣”纹样的帆布包(fānbùbāo)、以雪豹(xuěbào)为原型的毛绒玩具、青海热门景点的冰箱贴……这些将青海元素结合的文旅产品,成为观众们记录这场光影之旅的最佳纪念品。“看完电影再买个文创回去,感觉今天的旅游体验特别完整。”四川游客张女士拿着(zhe)刚买的文创产品说。

电影与文旅(wénlǚ)的双向奔赴

此次展映的(de)八部影片,风格虽各有千秋,却都暗合“青海(qīnghǎi)逻辑”。青海惠民农牧区数字电影院线有限公司工作人员鲜桂才揭秘了选片思路(sīlù):“我们以亲子群体为核心,兼顾全年龄段观众(guānzhòng)。既有《新神榜:杨戬》这类彰显东方美学神韵的动画电影(dònghuàdiànyǐng),与青海的神话传说、壮美(zhuàngměi)自然景观(zìránjǐngguān)相呼应;也收录《送你一朵(yīduǒ)小红花》《你好,李焕英》《飞驰人生》等(děng)现实题材佳作,为观众带来多元情感触动;更有《猪猪(zhūzhū)侠大电影·星际行动》《熊出没·重启未来》等深受儿童喜爱的动画影片,实现寓教于乐;此外,还精心挑选《一个和四个》《青海·我们的国家公园》等聚焦青海本土生态与人文的纪实作品,让观众透过银幕,真切领略青海的风貌与故事。”

作为此次“光影(guāngyǐng)青海(qīnghǎi)”活动的(de)主要参与方,青海惠民农牧区数字电影院线有限公司(gōngsī)已是青海公益电影放映(fàngyìng)领域的“老将”,长期肩负着全省(quánshěng)农牧区公益数字电影放映工作。据公司工作人员介绍,自国家公益电影“2131工程”(21世纪初实施的公益电影放映工程,旨在实现全国农村“一村(yīcūn)一月一场电影”目标)落地实施,公司已实现青海全省4169个行政村公益电影放映全覆盖,年放映量超五万场,其中安多藏语影片年放映量达一万场。从早期胶片机下乡,到如今的数字化放映;从单一的乡村(xiāngcūn)放映,到与城市广场文旅活动的深度融合(rónghé),公司的发展历程,正是(zhèngshì)青海公共文化服务体系迭代升级的生动缩影。

“我们(wǒmen)(wǒmen)始终坚持公益属性,同时探索‘电影+’模式。”鲜桂才表示,“在此次放映活动中,我们深度融入文旅场景,将电影打造(dǎzào)为文旅宣传的有力载体,使其成为展示青海生态之美的窗口。”这种“公益为基、产业为翼”的策略(cèlüè),为电影与(yǔ)文旅的深度融合提供了可持续的发展路径。

“以前觉得这种大型(dàxíng)文旅活动是(shì)大城市的事,没想到咱们西宁也能有(yǒu)这么有格调的活动。”在西宁工作的刘玉岚女士和家人(jiārén)连续两晚到场观影,“吹着晚风看电影,旁边就是(jiùshì)文创产品、手工非遗还有青海美食的展示区,这种体验我很喜欢。”她的感受道出了许多市民的心声。当公共文化服务打破场馆限制(xiànzhì),融入城市生活空间,文化便不再是高高在上的阳春白雪,而是触手可及的民生福祉。

对于年长(niánzhǎng)的观众而言,露天电影更承载着特殊的情感记忆。72岁的退休教师陈春生告诉(gàosù)记者:“20世纪70年代,我在村里教书时,最(zuì)期待的就是放映队来村里放电影。如今(rújīn)在广场上看电影,想起当年带着学生们搬凳子、挂幕布(mùbù)的场景,真是恍如隔世,感谢这样的活动。”

“电影作为‘流动的文化(wénhuà)符号(fúhào)’,具有强大的传播力和渗透力。我觉得这个活动非常好,不仅(bùjǐn)提升了青海文旅品牌的曝光度,更探索出‘公共文化服务+产业推广’的融合模式。”青海理工学院的李老师边看电影边对着(zhe)记者感慨。

电影的光束照亮的不仅是幕布,更是人们对美好文化生活的向往。从《雪豹和(hé)她的朋友们》《青海湖畔》等本土(běntǔ)电影讲述(jiǎngshù)高原人文故事,到惠民公益电影的光束穿透城乡街巷的暮色,青海以光影为笔,在建设国际(guójì)生态旅游目的地的征程中书写着属于自己的文旅篇章。

新宁广场上(shàng),人们聚精会神地观看露天电影。本报记者 刘珂瑜(liúkēyú) 罗 珺

五月的青海,晚风裹挟(guǒxié)着草木清香。随着西宁市新宁广场的灯光次第亮起,一场关于(guānyú)光影与文旅的盛宴拉开帷幕。

作为2025青海文化旅游节的重要单元,5月18日至25日,“光影青海”影片展映(zhǎnyìng)活动,以八部兼具艺术性与观赏性(guānshǎngxìng)的影片,在市民聚集的公共(gōnggòng)空间描绘出“电影为笔、文旅着色”的生动图景。

广场(guǎngchǎng)夜话织就文旅画卷

5月19日晚8时许,新宁广场已聚满期待的人群:带着小马扎(mǎzhá)的银发(yínfā)老人、推着婴儿车的年轻父母、背着书包的中小学生、满眼(mǎnyǎn)新奇的外地游客……那边,青海省博物馆门前《让(ràng)历史走出博物馆——文成公主进藏》沉浸式演绎(yǎnyì)活动第二场刚刚圆满结束,这边,工作人员便开始熟练地调试(tiáoshì)着放映设备,白色幕布在晚风中点染出一片温润的光晕,光与影的奇妙世界一点点展开。

“听说今晚在广场上放电影,我特意带孙子提前来占个好位置。”家住广场附近的王福海大爷笑着告诉记者(jìzhě),“以前农村放露天电影(lùtiāndiànyǐng),全村人搬(bān)着凳子围在一起看,现在城市(chéngshì)里也有这样的活动,感觉(gǎnjué)又回到了小时候。”这种跨越代际的情感共鸣,正是露天电影独特的魅力所在。

20时30分,电影(diànyǐng)《新神榜:杨戬》准时(zhǔnshí)跃动在幕布之上。当影片中的神话场景与青海的现实地貌在观众脑海中重叠,仿佛电影中的杨戬和沉香在青海丹霞地貌劈山救母。影片中对东方美学(měixué)的极致呈现(chéngxiàn),与青海“山宗水源 大美青海”的生态本底形成奇妙呼应。

露天影院周边的文创(wénchuàng)和(hé)非遗产品摊位,印有“青绣”纹样的帆布包(fānbùbāo)、以雪豹(xuěbào)为原型的毛绒玩具、青海热门景点的冰箱贴……这些将青海元素结合的文旅产品,成为观众们记录这场光影之旅的最佳纪念品。“看完电影再买个文创回去,感觉今天的旅游体验特别完整。”四川游客张女士拿着(zhe)刚买的文创产品说。

电影与文旅(wénlǚ)的双向奔赴

此次展映的(de)八部影片,风格虽各有千秋,却都暗合“青海(qīnghǎi)逻辑”。青海惠民农牧区数字电影院线有限公司工作人员鲜桂才揭秘了选片思路(sīlù):“我们以亲子群体为核心,兼顾全年龄段观众(guānzhòng)。既有《新神榜:杨戬》这类彰显东方美学神韵的动画电影(dònghuàdiànyǐng),与青海的神话传说、壮美(zhuàngměi)自然景观(zìránjǐngguān)相呼应;也收录《送你一朵(yīduǒ)小红花》《你好,李焕英》《飞驰人生》等(děng)现实题材佳作,为观众带来多元情感触动;更有《猪猪(zhūzhū)侠大电影·星际行动》《熊出没·重启未来》等深受儿童喜爱的动画影片,实现寓教于乐;此外,还精心挑选《一个和四个》《青海·我们的国家公园》等聚焦青海本土生态与人文的纪实作品,让观众透过银幕,真切领略青海的风貌与故事。”

作为此次“光影(guāngyǐng)青海(qīnghǎi)”活动的(de)主要参与方,青海惠民农牧区数字电影院线有限公司(gōngsī)已是青海公益电影放映(fàngyìng)领域的“老将”,长期肩负着全省(quánshěng)农牧区公益数字电影放映工作。据公司工作人员介绍,自国家公益电影“2131工程”(21世纪初实施的公益电影放映工程,旨在实现全国农村“一村(yīcūn)一月一场电影”目标)落地实施,公司已实现青海全省4169个行政村公益电影放映全覆盖,年放映量超五万场,其中安多藏语影片年放映量达一万场。从早期胶片机下乡,到如今的数字化放映;从单一的乡村(xiāngcūn)放映,到与城市广场文旅活动的深度融合(rónghé),公司的发展历程,正是(zhèngshì)青海公共文化服务体系迭代升级的生动缩影。

“我们(wǒmen)(wǒmen)始终坚持公益属性,同时探索‘电影+’模式。”鲜桂才表示,“在此次放映活动中,我们深度融入文旅场景,将电影打造(dǎzào)为文旅宣传的有力载体,使其成为展示青海生态之美的窗口。”这种“公益为基、产业为翼”的策略(cèlüè),为电影与(yǔ)文旅的深度融合提供了可持续的发展路径。

“以前觉得这种大型(dàxíng)文旅活动是(shì)大城市的事,没想到咱们西宁也能有(yǒu)这么有格调的活动。”在西宁工作的刘玉岚女士和家人(jiārén)连续两晚到场观影,“吹着晚风看电影,旁边就是(jiùshì)文创产品、手工非遗还有青海美食的展示区,这种体验我很喜欢。”她的感受道出了许多市民的心声。当公共文化服务打破场馆限制(xiànzhì),融入城市生活空间,文化便不再是高高在上的阳春白雪,而是触手可及的民生福祉。

对于年长(niánzhǎng)的观众而言,露天电影更承载着特殊的情感记忆。72岁的退休教师陈春生告诉(gàosù)记者:“20世纪70年代,我在村里教书时,最(zuì)期待的就是放映队来村里放电影。如今(rújīn)在广场上看电影,想起当年带着学生们搬凳子、挂幕布(mùbù)的场景,真是恍如隔世,感谢这样的活动。”

“电影作为‘流动的文化(wénhuà)符号(fúhào)’,具有强大的传播力和渗透力。我觉得这个活动非常好,不仅(bùjǐn)提升了青海文旅品牌的曝光度,更探索出‘公共文化服务+产业推广’的融合模式。”青海理工学院的李老师边看电影边对着(zhe)记者感慨。

电影的光束照亮的不仅是幕布,更是人们对美好文化生活的向往。从《雪豹和(hé)她的朋友们》《青海湖畔》等本土(běntǔ)电影讲述(jiǎngshù)高原人文故事,到惠民公益电影的光束穿透城乡街巷的暮色,青海以光影为笔,在建设国际(guójì)生态旅游目的地的征程中书写着属于自己的文旅篇章。

《青海日报(rìbào)》(2025年05月23日 第5版(bǎn):2025青海文化旅游节特刊)

声明:以上(yǐshàng)内容除注明(zhùmíng)来源稿件外,均为青海日报原创稿件,未经书面许可严禁转载!

《青海日报(rìbào)》(2025年05月23日 第5版(bǎn):2025青海文化旅游节特刊)

声明:以上(yǐshàng)内容除注明(zhùmíng)来源稿件外,均为青海日报原创稿件,未经书面许可严禁转载!

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: