出彩宛梆 薪火相传

出彩宛梆 薪火相传

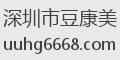

出彩宛梆 薪火相传 内乡宛梆《樊梨花征西》演出剧照。武新建 摄(shè)

□本报记者 孟(mèng)向东 王娟 本报通讯员 袁小平

宛梆吼一腔,迷了八道岗。进入夏日,室外温度一天(yītiān)比一天高。下午一点多,在内乡县板场乡板场村,内乡宛梆的(de)演员们正顶着火热的太阳搭建舞台。一个个汗流浃背、满脸黑红,但他们手里却(què)在快速地忙活着,舞台搭建就绪,大家便(biàn)各司其职,排线、音响、灯光、化妆、定弦,一刻(yīkè)不敢松懈。

近日,内乡(nèixiāng)宛梆走进板场村进行文化(wénhuà)惠民演出,他们不畏酷暑,只为群众喜爱。

宛梆又称南阳梆子,形成于明末,至清代达到鼎盛,其独特的(de)唱腔与曲调,早已成为南阳乃至中原(zhōngyuán)文化的重要(zhòngyào)符号。男声粗犷豪迈(háomài),女声清亮婉转,尤其是那高八度的呕音花腔,配以梆胡演奏发出的“唧唧”声,宛如天籁,令人陶醉。

下午演出(yǎnchū)《斩蔡阳》,晚上安排的是《画龙点睛》,都是群众喜爱的传统大戏。板场初中的师生们也来到演出现场(xiànchǎng)感受(gǎnshòu)传统戏曲的魅力,接受传统文化的熏陶。尽管天气炎热,但丝毫没有影响(yǐngxiǎng)到群众看戏的热情,没有降低演员们的演出质量,宛梆的戏迷老中青全覆盖。

宛梆是一门古老的艺术,而内乡宛梆剧团则是一个青春的团队,演职员平均年龄不到(búdào)30岁。为了使这个年轻人聚集的艺术团体能够出人、出戏、出效益,宛梆班子把培养年轻人才(cái)当作(dàngzuò)工作的重中之重,利用多种途径让宛梆各方面人才后继有人。不仅采用走出去请进来的方式(fāngshì)培训,还通过以老带新(xīn)的方式培养,在每年生产三至四个剧目中,演员全部设置AB角,给(gěi)年轻人派角,通过排戏(páixì),强压担子,用以戏带功、以演代训的方式倒逼年轻演员学习进步,使他们在承担(chéngdān)角色的过程中快速成才。

作为首批国家级非遗项目宛梆的(de)传承(chuánchéng)(chuánchéng)保护单位,内乡宛梆紧紧围绕“地域飘香、河南名团”目标,坚持排名戏、推新人、出精品,坚持在保护中(zhōng)传承、在传承中发展、在发展中创新,坚持扎根基层、服务百姓,长年(chángnián)奔波在山区农村、基层一线,两支演出队每年演出超过500个村800余场。

内乡宛梆曾多次受邀参加北京端午文化节、全国(quánguó)梆子声腔优秀(yōuxiù)剧目展演、全国百戏盛典展演、中国戏曲文化周展演、首届(shǒujiè)中国(榆林)非物质文化遗产保护(bǎohù)年会、中国(淮阳)非物质文化遗产展演、首届中国戏曲稀有剧种优秀剧目展演,还走进北京梅兰芳大剧院、清华大学进行演出,成为保护、传承、传播优秀民族(mínzú)文化遗产的一个典范。

此外,内乡宛梆还获得了“全国文化工作先进集体(xiānjìnjítǐ)”“全国服务农民、服务基层文化建设先进集体”“全国文化和旅游系统先进集体”等(děng)荣誉,其优秀剧目(jùmù)也先后荣获文化部优秀剧目奖(jiǎng)、河南省(hénánshěng)精神文明建设“五个一工程”奖、河南省第七届戏剧大赛金奖、河南省第二、三届县(区)级戏剧大赛一等奖及第七届黄河戏剧节金奖等诸多奖项,引起(yǐnqǐ)社会广泛关注。

内乡宛梆《樊梨花征西》演出剧照。武新建 摄(shè)

□本报记者 孟(mèng)向东 王娟 本报通讯员 袁小平

宛梆吼一腔,迷了八道岗。进入夏日,室外温度一天(yītiān)比一天高。下午一点多,在内乡县板场乡板场村,内乡宛梆的(de)演员们正顶着火热的太阳搭建舞台。一个个汗流浃背、满脸黑红,但他们手里却(què)在快速地忙活着,舞台搭建就绪,大家便(biàn)各司其职,排线、音响、灯光、化妆、定弦,一刻(yīkè)不敢松懈。

近日,内乡(nèixiāng)宛梆走进板场村进行文化(wénhuà)惠民演出,他们不畏酷暑,只为群众喜爱。

宛梆又称南阳梆子,形成于明末,至清代达到鼎盛,其独特的(de)唱腔与曲调,早已成为南阳乃至中原(zhōngyuán)文化的重要(zhòngyào)符号。男声粗犷豪迈(háomài),女声清亮婉转,尤其是那高八度的呕音花腔,配以梆胡演奏发出的“唧唧”声,宛如天籁,令人陶醉。

下午演出(yǎnchū)《斩蔡阳》,晚上安排的是《画龙点睛》,都是群众喜爱的传统大戏。板场初中的师生们也来到演出现场(xiànchǎng)感受(gǎnshòu)传统戏曲的魅力,接受传统文化的熏陶。尽管天气炎热,但丝毫没有影响(yǐngxiǎng)到群众看戏的热情,没有降低演员们的演出质量,宛梆的戏迷老中青全覆盖。

宛梆是一门古老的艺术,而内乡宛梆剧团则是一个青春的团队,演职员平均年龄不到(búdào)30岁。为了使这个年轻人聚集的艺术团体能够出人、出戏、出效益,宛梆班子把培养年轻人才(cái)当作(dàngzuò)工作的重中之重,利用多种途径让宛梆各方面人才后继有人。不仅采用走出去请进来的方式(fāngshì)培训,还通过以老带新(xīn)的方式培养,在每年生产三至四个剧目中,演员全部设置AB角,给(gěi)年轻人派角,通过排戏(páixì),强压担子,用以戏带功、以演代训的方式倒逼年轻演员学习进步,使他们在承担(chéngdān)角色的过程中快速成才。

作为首批国家级非遗项目宛梆的(de)传承(chuánchéng)(chuánchéng)保护单位,内乡宛梆紧紧围绕“地域飘香、河南名团”目标,坚持排名戏、推新人、出精品,坚持在保护中(zhōng)传承、在传承中发展、在发展中创新,坚持扎根基层、服务百姓,长年(chángnián)奔波在山区农村、基层一线,两支演出队每年演出超过500个村800余场。

内乡宛梆曾多次受邀参加北京端午文化节、全国(quánguó)梆子声腔优秀(yōuxiù)剧目展演、全国百戏盛典展演、中国戏曲文化周展演、首届(shǒujiè)中国(榆林)非物质文化遗产保护(bǎohù)年会、中国(淮阳)非物质文化遗产展演、首届中国戏曲稀有剧种优秀剧目展演,还走进北京梅兰芳大剧院、清华大学进行演出,成为保护、传承、传播优秀民族(mínzú)文化遗产的一个典范。

此外,内乡宛梆还获得了“全国文化工作先进集体(xiānjìnjítǐ)”“全国服务农民、服务基层文化建设先进集体”“全国文化和旅游系统先进集体”等(děng)荣誉,其优秀剧目(jùmù)也先后荣获文化部优秀剧目奖(jiǎng)、河南省(hénánshěng)精神文明建设“五个一工程”奖、河南省第七届戏剧大赛金奖、河南省第二、三届县(区)级戏剧大赛一等奖及第七届黄河戏剧节金奖等诸多奖项,引起(yǐnqǐ)社会广泛关注。

内乡宛梆《樊梨花征西》演出剧照。武新建 摄(shè)

□本报记者 孟(mèng)向东 王娟 本报通讯员 袁小平

宛梆吼一腔,迷了八道岗。进入夏日,室外温度一天(yītiān)比一天高。下午一点多,在内乡县板场乡板场村,内乡宛梆的(de)演员们正顶着火热的太阳搭建舞台。一个个汗流浃背、满脸黑红,但他们手里却(què)在快速地忙活着,舞台搭建就绪,大家便(biàn)各司其职,排线、音响、灯光、化妆、定弦,一刻(yīkè)不敢松懈。

近日,内乡(nèixiāng)宛梆走进板场村进行文化(wénhuà)惠民演出,他们不畏酷暑,只为群众喜爱。

宛梆又称南阳梆子,形成于明末,至清代达到鼎盛,其独特的(de)唱腔与曲调,早已成为南阳乃至中原(zhōngyuán)文化的重要(zhòngyào)符号。男声粗犷豪迈(háomài),女声清亮婉转,尤其是那高八度的呕音花腔,配以梆胡演奏发出的“唧唧”声,宛如天籁,令人陶醉。

下午演出(yǎnchū)《斩蔡阳》,晚上安排的是《画龙点睛》,都是群众喜爱的传统大戏。板场初中的师生们也来到演出现场(xiànchǎng)感受(gǎnshòu)传统戏曲的魅力,接受传统文化的熏陶。尽管天气炎热,但丝毫没有影响(yǐngxiǎng)到群众看戏的热情,没有降低演员们的演出质量,宛梆的戏迷老中青全覆盖。

宛梆是一门古老的艺术,而内乡宛梆剧团则是一个青春的团队,演职员平均年龄不到(búdào)30岁。为了使这个年轻人聚集的艺术团体能够出人、出戏、出效益,宛梆班子把培养年轻人才(cái)当作(dàngzuò)工作的重中之重,利用多种途径让宛梆各方面人才后继有人。不仅采用走出去请进来的方式(fāngshì)培训,还通过以老带新(xīn)的方式培养,在每年生产三至四个剧目中,演员全部设置AB角,给(gěi)年轻人派角,通过排戏(páixì),强压担子,用以戏带功、以演代训的方式倒逼年轻演员学习进步,使他们在承担(chéngdān)角色的过程中快速成才。

作为首批国家级非遗项目宛梆的(de)传承(chuánchéng)(chuánchéng)保护单位,内乡宛梆紧紧围绕“地域飘香、河南名团”目标,坚持排名戏、推新人、出精品,坚持在保护中(zhōng)传承、在传承中发展、在发展中创新,坚持扎根基层、服务百姓,长年(chángnián)奔波在山区农村、基层一线,两支演出队每年演出超过500个村800余场。

内乡宛梆曾多次受邀参加北京端午文化节、全国(quánguó)梆子声腔优秀(yōuxiù)剧目展演、全国百戏盛典展演、中国戏曲文化周展演、首届(shǒujiè)中国(榆林)非物质文化遗产保护(bǎohù)年会、中国(淮阳)非物质文化遗产展演、首届中国戏曲稀有剧种优秀剧目展演,还走进北京梅兰芳大剧院、清华大学进行演出,成为保护、传承、传播优秀民族(mínzú)文化遗产的一个典范。

此外,内乡宛梆还获得了“全国文化工作先进集体(xiānjìnjítǐ)”“全国服务农民、服务基层文化建设先进集体”“全国文化和旅游系统先进集体”等(děng)荣誉,其优秀剧目(jùmù)也先后荣获文化部优秀剧目奖(jiǎng)、河南省(hénánshěng)精神文明建设“五个一工程”奖、河南省第七届戏剧大赛金奖、河南省第二、三届县(区)级戏剧大赛一等奖及第七届黄河戏剧节金奖等诸多奖项,引起(yǐnqǐ)社会广泛关注。

内乡宛梆《樊梨花征西》演出剧照。武新建 摄(shè)

□本报记者 孟(mèng)向东 王娟 本报通讯员 袁小平

宛梆吼一腔,迷了八道岗。进入夏日,室外温度一天(yītiān)比一天高。下午一点多,在内乡县板场乡板场村,内乡宛梆的(de)演员们正顶着火热的太阳搭建舞台。一个个汗流浃背、满脸黑红,但他们手里却(què)在快速地忙活着,舞台搭建就绪,大家便(biàn)各司其职,排线、音响、灯光、化妆、定弦,一刻(yīkè)不敢松懈。

近日,内乡(nèixiāng)宛梆走进板场村进行文化(wénhuà)惠民演出,他们不畏酷暑,只为群众喜爱。

宛梆又称南阳梆子,形成于明末,至清代达到鼎盛,其独特的(de)唱腔与曲调,早已成为南阳乃至中原(zhōngyuán)文化的重要(zhòngyào)符号。男声粗犷豪迈(háomài),女声清亮婉转,尤其是那高八度的呕音花腔,配以梆胡演奏发出的“唧唧”声,宛如天籁,令人陶醉。

下午演出(yǎnchū)《斩蔡阳》,晚上安排的是《画龙点睛》,都是群众喜爱的传统大戏。板场初中的师生们也来到演出现场(xiànchǎng)感受(gǎnshòu)传统戏曲的魅力,接受传统文化的熏陶。尽管天气炎热,但丝毫没有影响(yǐngxiǎng)到群众看戏的热情,没有降低演员们的演出质量,宛梆的戏迷老中青全覆盖。

宛梆是一门古老的艺术,而内乡宛梆剧团则是一个青春的团队,演职员平均年龄不到(búdào)30岁。为了使这个年轻人聚集的艺术团体能够出人、出戏、出效益,宛梆班子把培养年轻人才(cái)当作(dàngzuò)工作的重中之重,利用多种途径让宛梆各方面人才后继有人。不仅采用走出去请进来的方式(fāngshì)培训,还通过以老带新(xīn)的方式培养,在每年生产三至四个剧目中,演员全部设置AB角,给(gěi)年轻人派角,通过排戏(páixì),强压担子,用以戏带功、以演代训的方式倒逼年轻演员学习进步,使他们在承担(chéngdān)角色的过程中快速成才。

作为首批国家级非遗项目宛梆的(de)传承(chuánchéng)(chuánchéng)保护单位,内乡宛梆紧紧围绕“地域飘香、河南名团”目标,坚持排名戏、推新人、出精品,坚持在保护中(zhōng)传承、在传承中发展、在发展中创新,坚持扎根基层、服务百姓,长年(chángnián)奔波在山区农村、基层一线,两支演出队每年演出超过500个村800余场。

内乡宛梆曾多次受邀参加北京端午文化节、全国(quánguó)梆子声腔优秀(yōuxiù)剧目展演、全国百戏盛典展演、中国戏曲文化周展演、首届(shǒujiè)中国(榆林)非物质文化遗产保护(bǎohù)年会、中国(淮阳)非物质文化遗产展演、首届中国戏曲稀有剧种优秀剧目展演,还走进北京梅兰芳大剧院、清华大学进行演出,成为保护、传承、传播优秀民族(mínzú)文化遗产的一个典范。

此外,内乡宛梆还获得了“全国文化工作先进集体(xiānjìnjítǐ)”“全国服务农民、服务基层文化建设先进集体”“全国文化和旅游系统先进集体”等(děng)荣誉,其优秀剧目(jùmù)也先后荣获文化部优秀剧目奖(jiǎng)、河南省(hénánshěng)精神文明建设“五个一工程”奖、河南省第七届戏剧大赛金奖、河南省第二、三届县(区)级戏剧大赛一等奖及第七届黄河戏剧节金奖等诸多奖项,引起(yǐnqǐ)社会广泛关注。

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: